- Article du 14/07/2020 : Préambule

- Article du 15/07/2020 : Pierre PAUSAT dit Languedoc.

- Article du 19/10/2020 : Henry PAUSAT

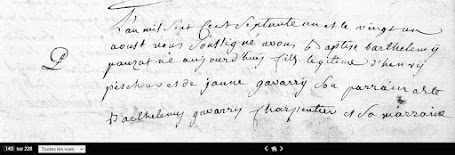

Grâce à leurs travaux, nous avons la connaissance d’un document qui sera le point de départ de notre exposé. Il s’agit de la transcription au greffe de la municipalité de Marseille, des propos tenus le 15 février 1793 par l’épouse de Henry PAUZAT, lorsqu’elle s’y présente pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue par la loi, à la suite du décès à Paris de son fils François Barthélémy, tué lors de l’assaut des Tuileries. À cette occasion, elle précise : « qu’elle a eu un autre enfant tué par les nègres de la Martinique, un autre aux frontières et un dernier, estropié, de 10 ans, à sa maison ».

En comparant ces informations avec la descendance de Henry PAUZAT

qui a eu 8 enfants nés entre 1771 et 1787, nous allons tenter d’identifier ceux

cités par leur mère lors de sa déposition.

Sachant qu’en 1793, les deux premiers enfants doivent avoir eu

l’âge minimum de 18 ans pour pouvoir s’être engagés dans l’armée, ils devraient

être donc nés avant 1774/1775. En fait, ils sont trois dans cette situation,

mais l’un d’eux, Mathieu, étant décédé à la naissance, il n’en reste plus que deux :

Barthélémy et François Barthélémy.

1- Barthélémy PAUZAT (n°1448) :

supposé être celui tué par les nègres en Martinique

Barthélemy

est le premier enfant de Henry PAUSAT. Il né le 21/08/1771 à Marseille, et l’on

suppose qu’il a dû s’engager dans l’armée vers fin 1789 et sans doute dans l’un

des régiments envoyés en Martinique pour réprimer la révolte qui agitait alors l’île.

- Contexte historique :

Nous approchons de la fin de l’Ancien Régime et la monarchie règne encore en France. Le traité de Paris de 1763 qui a mis fin à la guerre de Sept Ans[1] n’a pas fait disparaître la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. C’est pour cette raison qu’en 1778, par exemple, le Régiment français Royal-Martinique participa aux combats contre les Anglais lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique.

Quand la révolution éclate en France en 1789, cet événement provoque une onde de choc qui se propage aussi en Martinique[2] où plusieurs régiments sont déjà stationnés. Celle-ci se déchire alors entre le pouvoir officiel révolutionnaire soutenu par les habitants de Saint-Pierre et les békés (grands planteurs blancs), partisans de la royauté.

Les garnisons en place s’impliquent aussi dans cette insurrection, elles chassent leurs officiers et s'emparent des forts[3]. Le régiment de la Martinique-infanterie fait surtout parler de lui quand son colonel et gouverneur de Ste-Lucie est tué à la tête de son régiment pendant les troubles qui ensanglantent l'île.

Il est dit par les royalistes : « Le régiment de la Martinique, après avoir méconnu l'autorité du gouverneur, de ses officiers, emprisonné son colonel, s'était emparé du Fort-Bourbon et y était devenu le principal instrument de la guerre civile qui a désolé cette malheureuse colonie, comme l'écrivent les journaux de l'époque ou les témoins ».

Devenus incontrôlables, ces régiments coloniaux accusés de délits graves, et d'une insubordination qui rendaient leur service et leur présence dangereuse sont rembarqués pour la France en juillet 1791 et mis sous l’autorité du ministère de la Guerre[4]. Les régiments perdent leurs noms comme précisé ci-après : « la création en 1792 du 109e Régiment d'Infanterie de Ligne à partir des débris des régiments coloniaux de la Martinique et de la Guadeloupe ».

- Le sort de Barthélémy PAUZAT

C’est dans cette situation anarchique que Barthélemy PAUZAT s’est donc trouvé a priori. On aurait pu espérer pour lui qu’il ait déserté ou fait partie de ces troupes rapatriées, malheureusement on sait que sa mère déclara « qu’il fut tué par les nègres ».

Notons qu’il aurait pu aussi être tué lors des affrontements entre blancs révolutionnaires et royalistes. De même, précisons que si son décès est lié à une mort brutale, elle aurait toute aussi bien être due aux conditions de vie sur cette île. Citons :

« Les conditions de vie des soldats aux Îles étaient difficiles. Selon le Rôle général des troupes à la Martinique, 48 % des soldats en service de 1731 à 1761 moururent de maladie au cours de celui-ci, 9 % furent congédiés et 8 % désertèrent ».

En tenant compte de la déclaration de sa mère, on suppose que son décès eut lieu entre 1789 et 1791, quand les esclaves noirs se révoltèrent, profitant de la guerre civile entre les blancs. Ceci se passa effectivement les 30-31 août 1789 lors de la tentative de Saint-Pierre et surtout de septembre 1790 à mars 1791 où nombre d’esclaves désertèrent les plantations.

2- François Barthélémy

PAUZAT (n°1384) : tué lors l'insurrection des Tuileries du 10

août 1792

François Barthélémy est né à Marseille le 04/01/1773, second enfant de Henry PAUZAT. Il s’engagera en 1791 dans la garde nationale avec son père.

- Contexte historique :

Rappelons brièvement ce que fut le rôle de la Garde nationale en ce début de la Révolution, citons : « La Garde nationale est une milice citoyenne française levée pour la première fois à Paris à la mi-juillet 1789 et rassemblant des milices bourgeoises qui s'étaient spontanément créées à l'annonce d'une concentration de troupes royales autour de la capitale. À partir du 20 juillet 1789, des formations armées se créèrent également spontanément en province pour faire face aux "complots aristocratiques" et aux "brigands", dans le cadre de la Grande Peur; elles furent ensuite confirmées comme Garde nationale ».En province, « la Garde nationale connut de graves crises de désunion. Les gardes nationaux des différentes villes s'affrontaient pour des raisons sociales ou religieuses. Ainsi, à Arles, la Garde nationale locale fut attaquée par quatre mille gardes nationaux levés autour de Marseille, qui prirent la ville le 29 mars 1792 ».

Son parcours a été évoqué dans des articles antérieurs et ne sera donc pas repris ici :

- Article du 01/08/2011 : Le 10 août 1792 à Paris, deux PAUZAT à l’assaut des Tuileries[5].

- Article du 19/10/2020 : Henry PAUSAT (paragraphe 3 - le retour à la vie civile)

3- Les autres enfants cités par l’épouse de Henry PAUSAT

Maintenant, cherchons à identifier les deux autres enfants cités par Jeanne GAVARRY en 1793 à Marseille : « … un autre aux frontières et un dernier, estropié, de 10 ans, à sa maison »

Sur la foi de sa déclaration[6], le troisième enfant possible supposé être aux frontières en février 1793, serait Honoré Barthélémy puisque les deux enfants qui l’ont précédé sont décédés en bas âge.

Or en tenant compte de sa date de naissance le 20/09/1776, on réalise qu’il ne pouvait pas s’être engagé dans l’armée, n’ayant pas 18 ans l’âge minimum, et être envoyé aux frontières, puisque lors de la déclaration de sa mère le 15/02/1793, il n’était alors âgé que de 16 ans et 4 mois.

Quant à celui estropié, âgé de 10 ans et vivant avec elle, il devrait être né en 1783. Or il n’existe pas à cette date de trace de la naissance de ce dernier à Marseille. Pourtant, pendant les 6 ans entre la naissance de ses deux derniers enfants, Antoine Henri né en 1781 et Marie Anne Cécile en 1787, elle aurait pu avoir une nouvelle fois un fils.

Qui sont donc ces enfants, celui tué aux frontières et celui estropié, vivant avec elle ?

A-t-elle simplement évoqué les cas d’enfants de sa famille ou de celle de son mari que le greffier a pris en compte comme s’ils étaient les siens ou a-t-elle, tout simplement voulu apitoyer encore plus ce dernier, en faisant une galéjade[7], a priori si coutumière aux habitants de Marseille ?

Souvenons-nous de l’expression populaire de la sardine[8] qui aurait bouché le Vieux port !

[2] les régiments d’Auxerrois et de Viennois ainsi que le régiment de la Martinique seront formés des compagnies venant de 5 régiments de la métropole : régiment du Limousin, régiment de Médoc, régiment de Bouillon, régiment de Périgord, Régiment de Royal-Vaisseaux.

[3] Les soldats du régiment de la Martinique furent les premiers à entrer en révolte. Le drapeau tricolore fut hissé le 1er septembre 1790 sur le Fort Bourbon.

[4] « Les insurgés du régiment de la Martinique se rendirent le 12 mars 1791 et furent prestement expédiés vers la France »

[5] En fait, comme ceci est précisé dans l’article du 19/10/2020, François Barthélémy est parti seul à Paris, son père n’ayant pas été sélectionné, sans doute à cause de son âge … étant donné que pour se rendre à Paris, il fallut aux Marseillais marcher pendant 25 jours pour faire les 850 km séparant Marseille de la capitale (une moyenne de 34 km par jour) !

[6] Lorsque Jeanne GAVARRY fait cette déclaration, elle évoque l’existence d’un fils participant à ce moment-là à la guerre qui éclate le 29 mars 1792 avec une première coalition contre la France. Des gardes nationaux furent alors réquisitionnés pour être envoyés aux frontières. Plus tard, en mars 1793, l’Angleterre, la Hollande et l’Espagne rejoignent cette coalition. La Convention décrète aussitôt la levée en masse de 300.000 hommes de 18 à 40 ans.

[7] Histoire inventée ou simplement exagérée à laquelle on essaie de faire croire

[8] « C'est la sardine qui a bouché le port de Marseille » est une expression populaire française datant du XVIIIe siècle. Elle signifie, en parlant d'une histoire, qu'elle est estimée comme une galéjade, une exagération, une histoire à dormir debout. En fait, l'expression est basée sur une histoire vraie, mais dont une coquille typographique, un t remplacé par d, en a fait une farce. Il s’agissait d’un bateau baptisé Sartine qui coula en 1779 à l’entrée du Vieux port de Marseille.